フェンダー ローズピアノ プリアンプ パワーアンプ 修理 2025.08.03

この記事の事についてのお問い合わせは、

℡ 0120-045-845

または bzq21747@gmail.comにメールで問い合わせてください。

ピアノ職人・VIRA JAPAN

(有)ラッキーパイン

2025.07.30愛知県のお客様より、Fender Rhodes Pianoの音が出なくなったので、パーツを外して送るので診て欲しいとの御依頼を頂きました。先ずはプリアンプからチェックしてみた所、確かに音が出ません。ビブラートの電球も片方が点いたままで、動作しません。

そこで、当社在庫品のプリアンプに繋げてみると、ちゃんと動作しました。先ずは、プリアンプの不具合が有るようです。

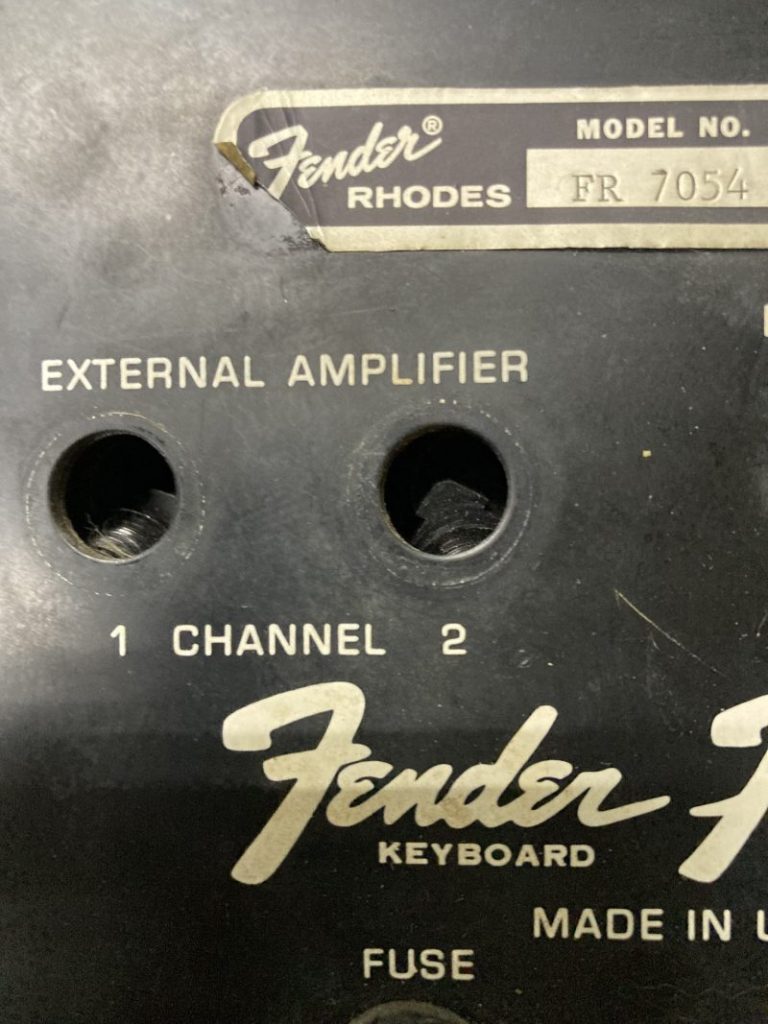

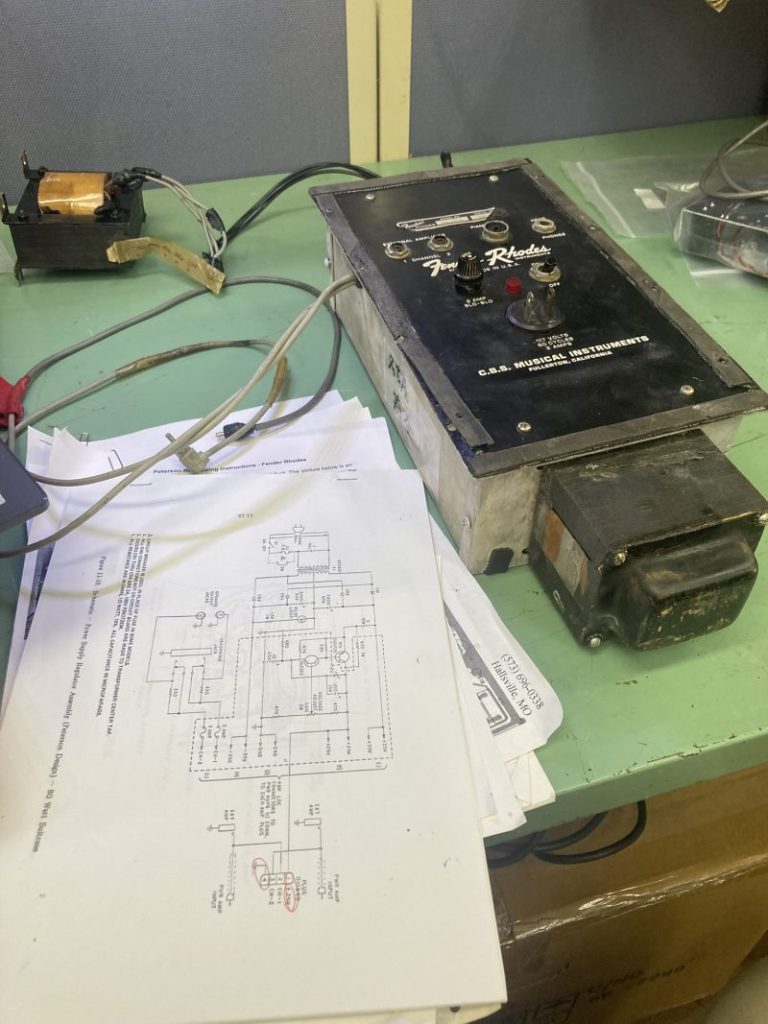

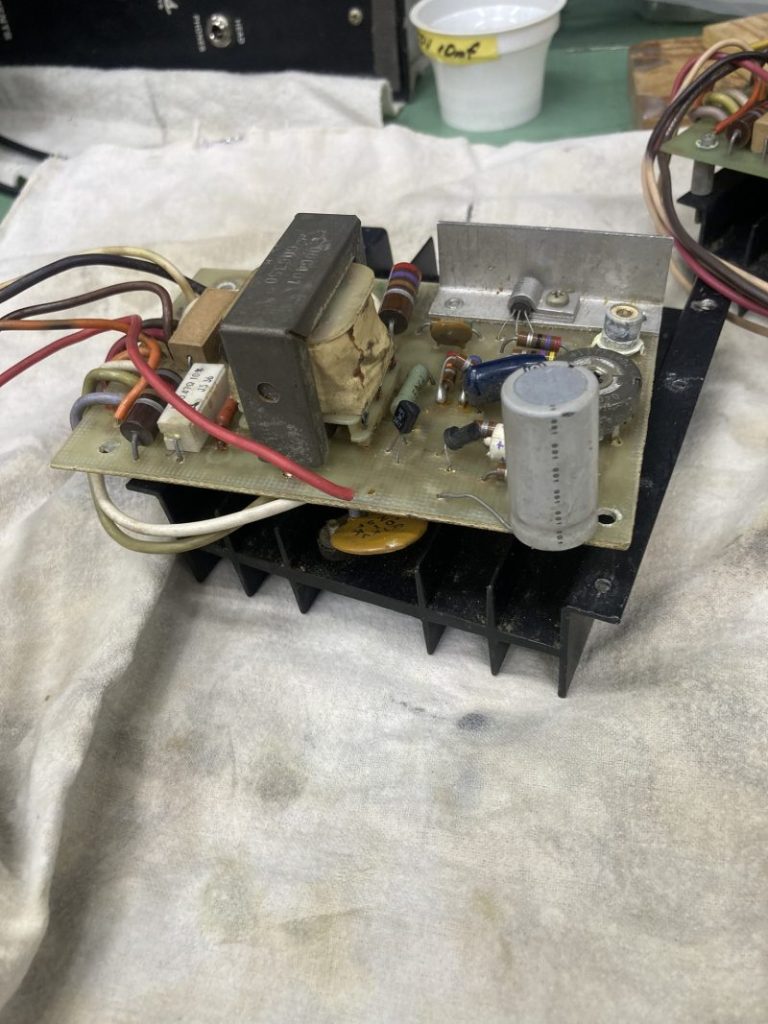

2025.08.03一応、お送り頂いたパーツ類のチェックをする為に、梱包を解いて中を確認しました。パワーアンプはオリジナルの状態のようです。

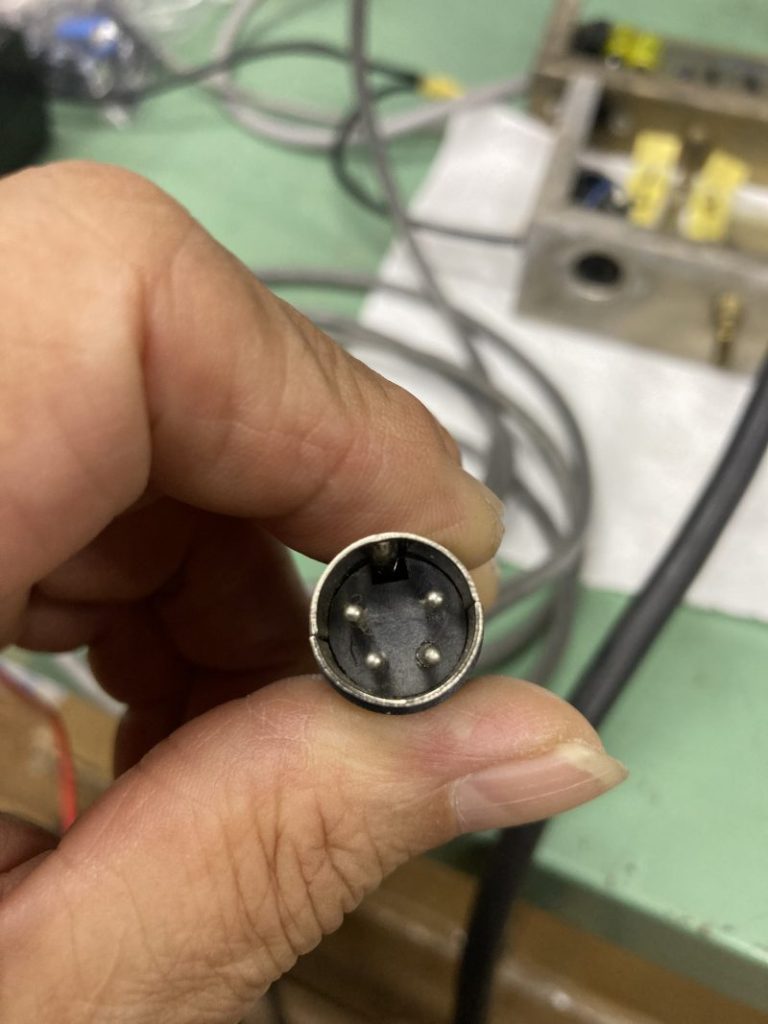

4PINコードは長さや形状から、オリジナルでは無いようです。割と、このコードやコネクター部でトラブルを発生する事があるので、こちらも要注意です。

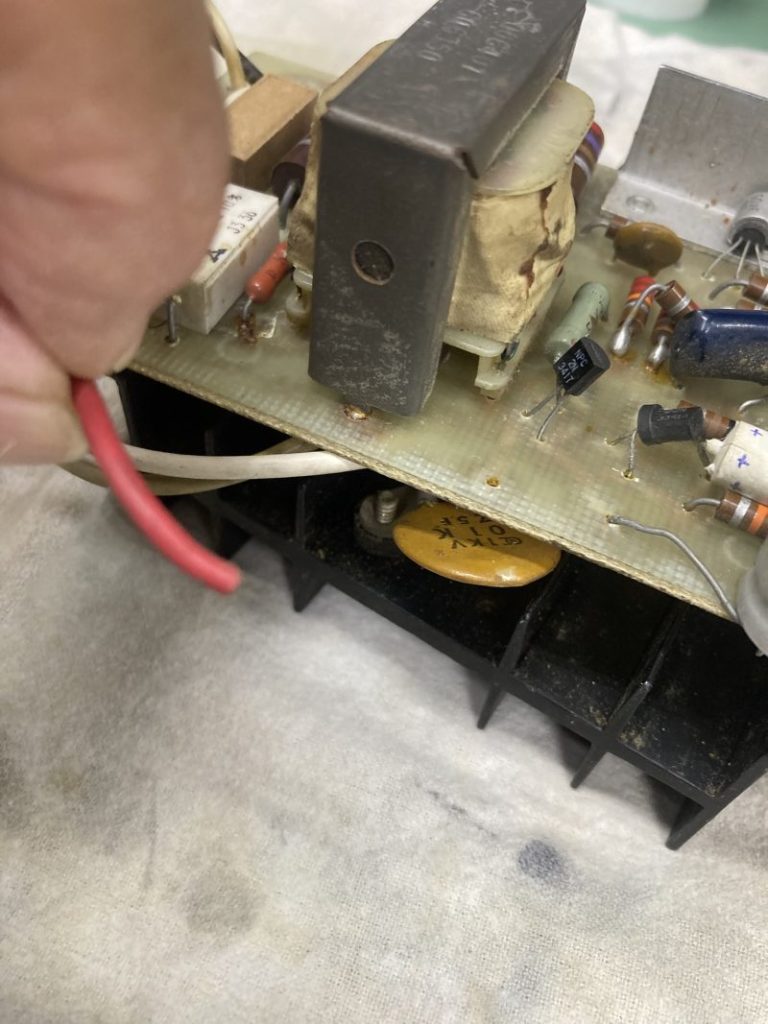

電源ユニットの梱包を解こうとしたら、何故かトランスが別になっています。これは以前何かあったのでしょう。

よくよく見ると、EXTERNAL端子が中に埋もれてしまっています。

ヘッドフォーン端子も中に落ちてしまっています。

電源スイッチもオリジナルの物では無いようです。これは少々厄介なことになりそうです。

当初、当社在庫のプリアンプに交換するつもりでしたが、当社在庫のプリアンプも動作不良を起こしてしまいましたので、パーツを取り寄せて、パーツ交換で修理をする事にしました。

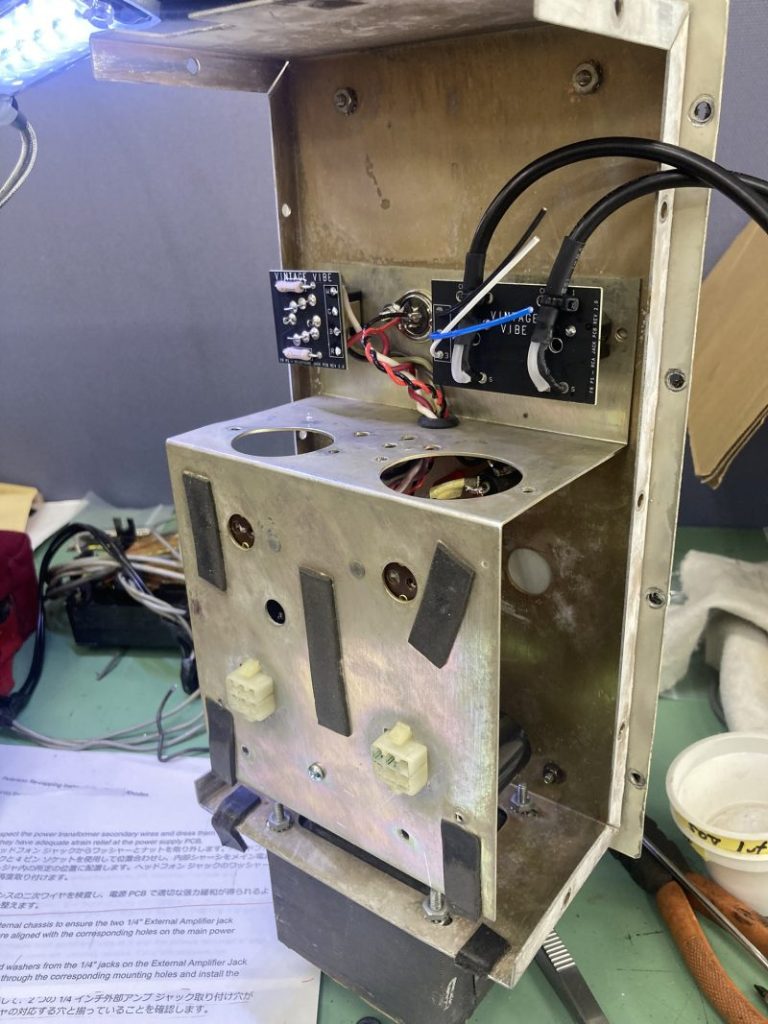

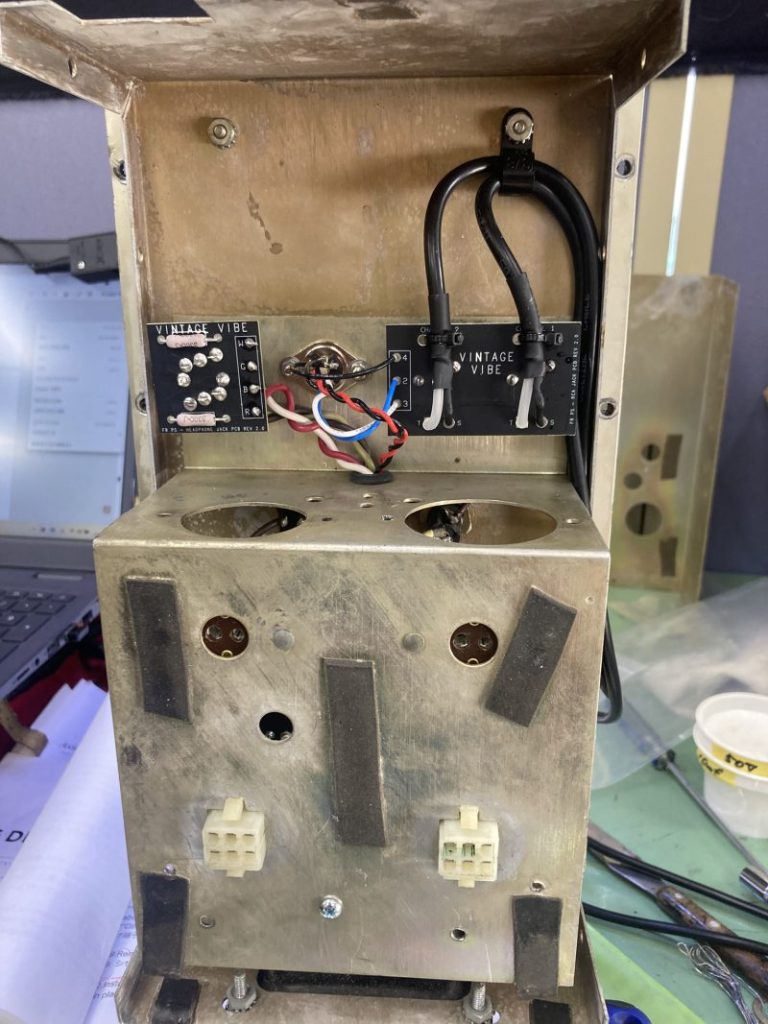

2025.08.17先に取り外されていたEXTERNAL端子とHEADPHONE端子の取り付け作業を行いました。こちらは内部も一部改造されていて、EXTERNAL端子周りの配線がスペースを取っており、きっちりと取り付けるのが難しかったです。何とか恰好つけました。

また、Molex socket側のビスが欠損していたので、再度のビスを流用して取り付けました。こちらのビスが無いと、Molex socketに配線をセットする時に、Socketがグラついて故障の元となります。

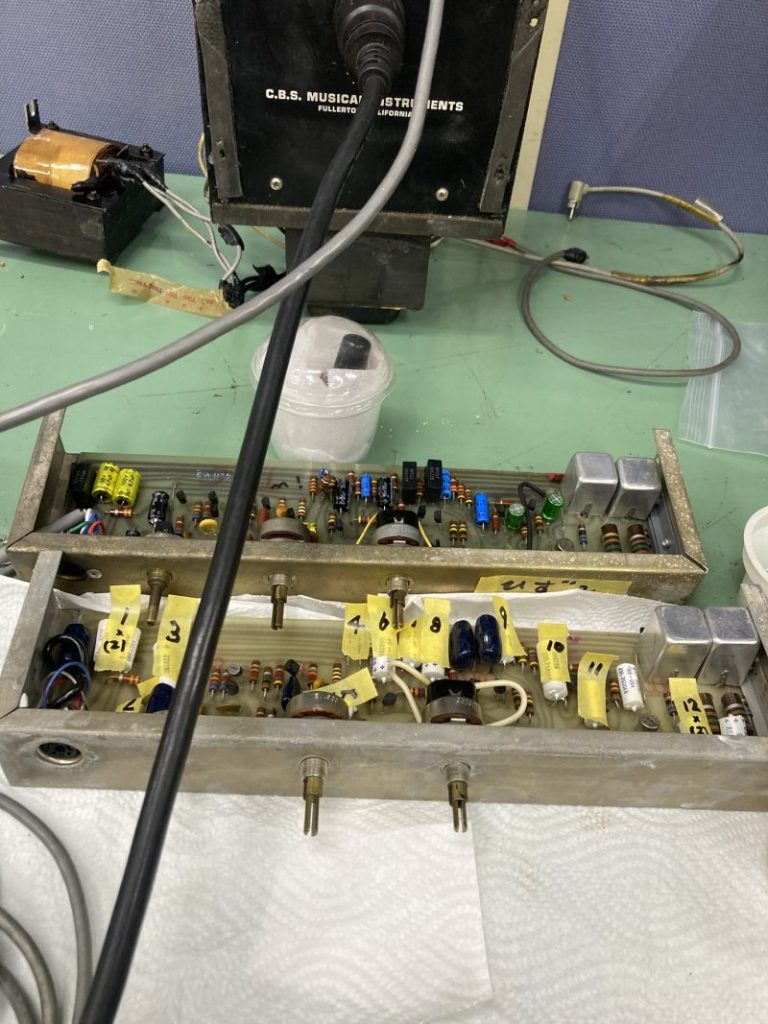

2025.08.25プリアンプのパーツ交換の準備に入りました。そこで、まず全体の動作状況を調べる事にしました。

電源ユニット、パワーアンプ、プリアンプをそれぞれ調べてみると、パワーアンプは2枚とも動作していました。プリアンプはこれからパーツ交換の作業となりますが、電源ユニットを調べた所、出力電圧が出ていません。

4ピンケーブルの断線の可能性もあるので、ケーブルの導通を調べたら全て通電していました。そうなると、電源ユニット自体の故障が考えられます。

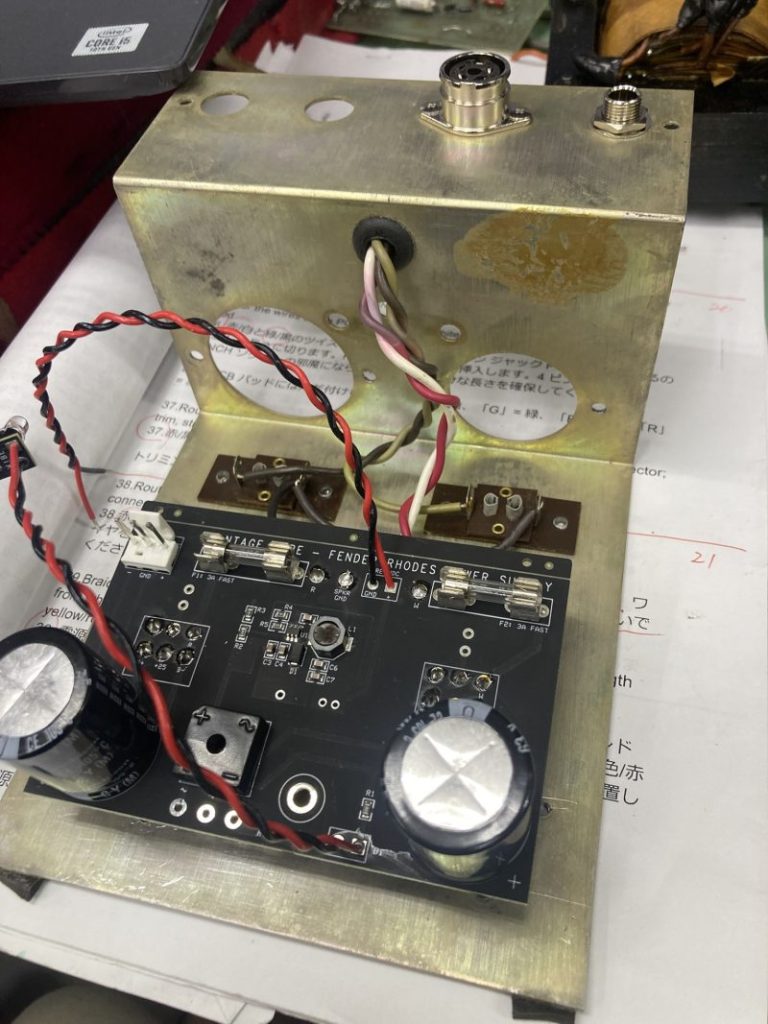

2025.09.15お客様にご相談して、電源ユニットを再構築ユニットに交換することでご承諾頂いたので、USAにパーツの発注をしました。そのパーツが入荷しましたので、本日より交換作業を開始しました。USAからパーツを輸入する時は、その時のドルと円の換算レートに加えて、税金が後からかかって来るので、手元に着いた時点でないと正確な金額がわかりません。

取り合えず日本語に翻訳したインストールガイドと、 PCに保存した画像付きの原文ガイドの両方をにらめっこしながら作業を進めて行きます。

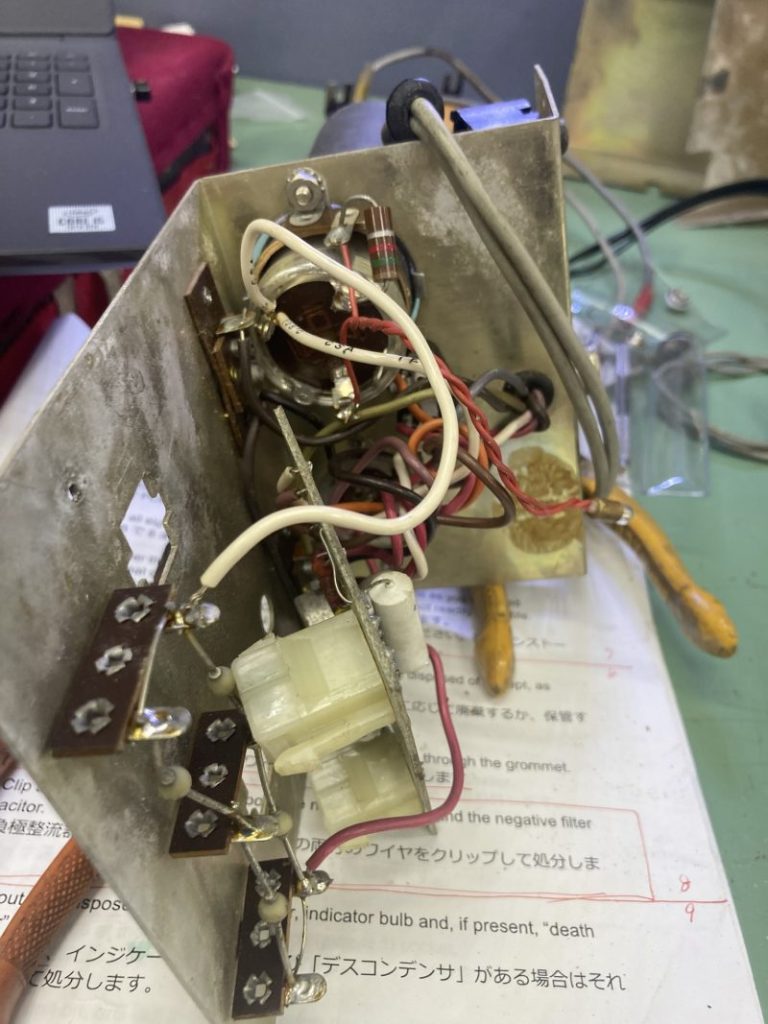

先ずは、中の基盤を取り外して行きます。基盤を取り外すために、8本のワイヤーを全て切断します。ちょっとドキドキする瞬間です。

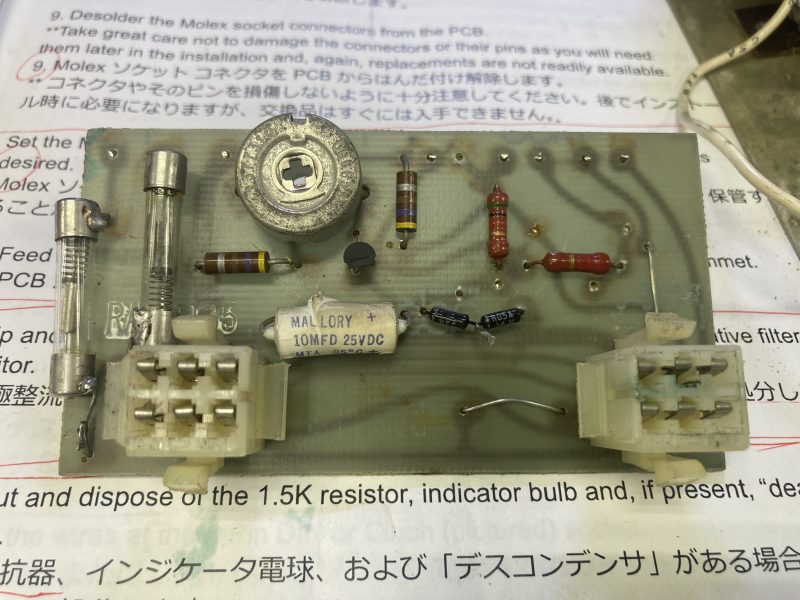

この時にオリジナルのMolex socketは後で使うので、取説の中でも**Take great care not to damage the connectors or their pins as you will need them later in the installation and, again,と書かれており、細心の注意を払って作業しなければならず、最初の難関となります。

基板を取り外したら、Molex socketを取り外す作業を行います。

後で使うと言うので、神経を使う作業になります。

Molex socketを取り外した後は、不要なワイヤーやパーツを取り外す作業です。ここは割と取説通りに進めて行けば、そんなに大変な事は有りませんが、それでも神経を使います。

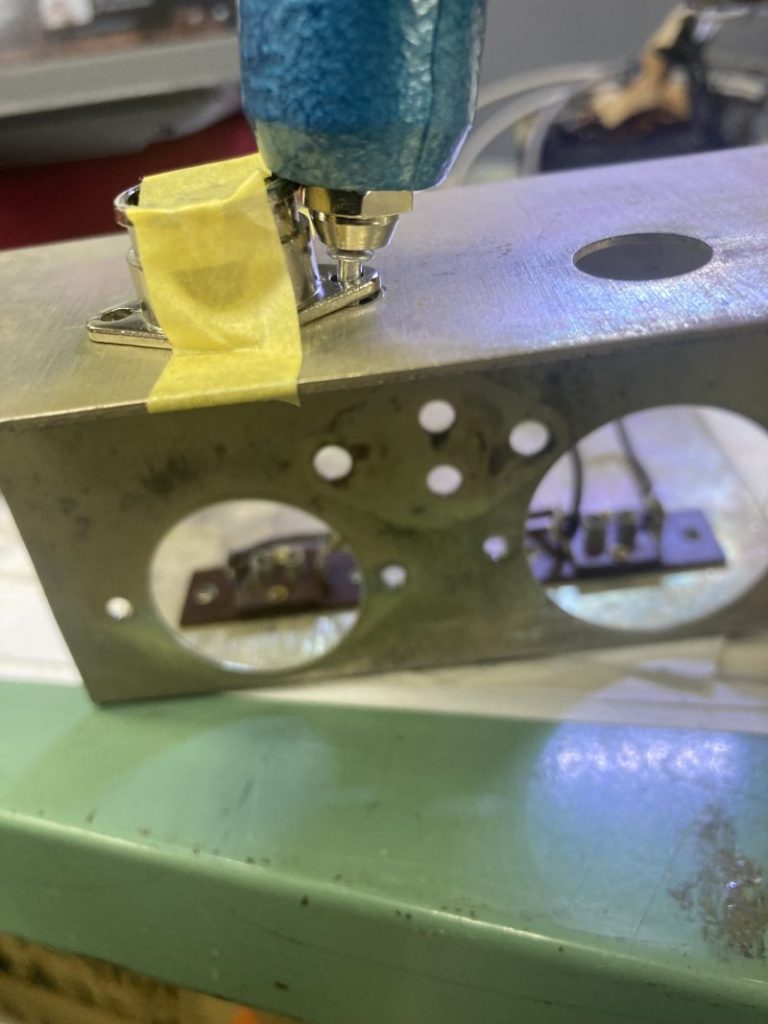

この後ワイヤーを通す穴を約11.1㎜に広げるのですが、ドリルビットは11㎜しかないので、このビットの寸法で穴を広げます。

この穴に通すゴムブーツも一回り大きいのが、パーツセットの中についています。

いよいよ交換パーツの取り付けに入りました。最初に4ピンコネクターをシャーシに取り付けるのですが、ここでトラブル。コネクターを固定する為のリベッターがコネクターに干渉して締め込み出来ません。そう言えば以前も同じような事が有って、頭の薄いビスで取り付けたのを思い出しました。

直ぐに近くのネジ屋に買いに行きました。超低頭小ねじM3の10㎜にしましたが、これだと頭がコネクターに干渉して斜めに取り付いてしまう為、頭の一部分をヤスリで落として取り付けました。

これで無事に取り付け出来ました。

この後、ヘッドフォーン端子の基盤を取り付けて行きました。

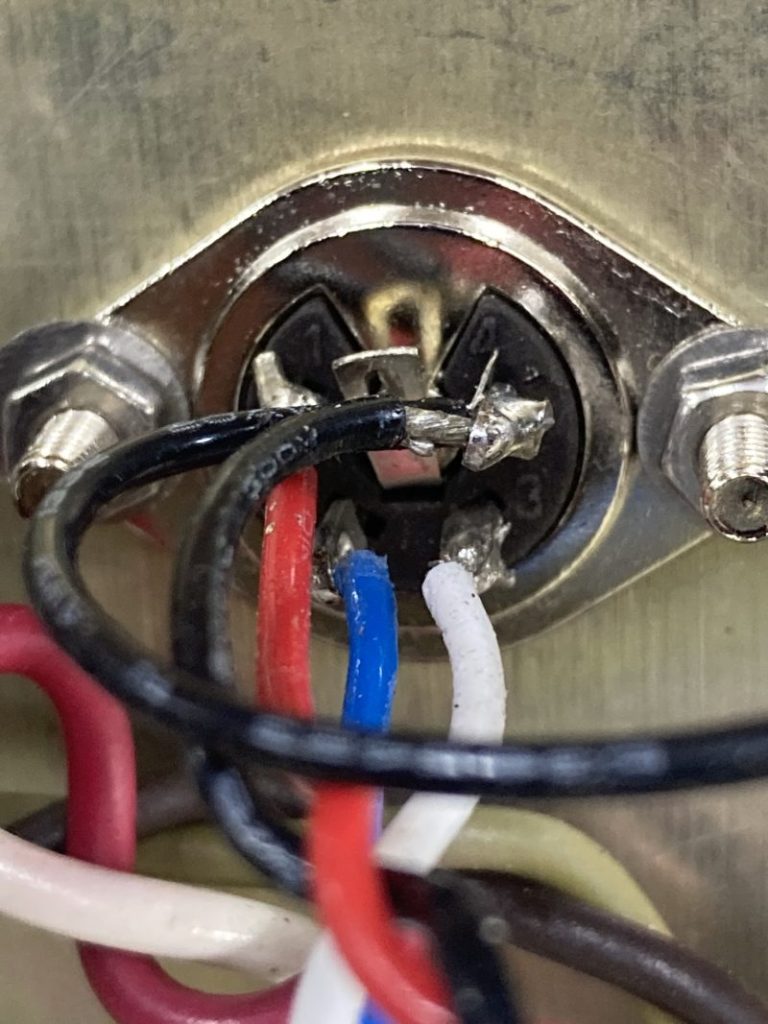

ここから、また割と神経を使う作業になります。各配線を接続して行くのですが、スペースが狭い所でハンダ付け作業を行わなくてはならないので、他の配線にハンダごてがくっついたり、焦がしたりしないように、注意を払って作業をします。

何とかトラブルもなく、順調に作業が進みました。

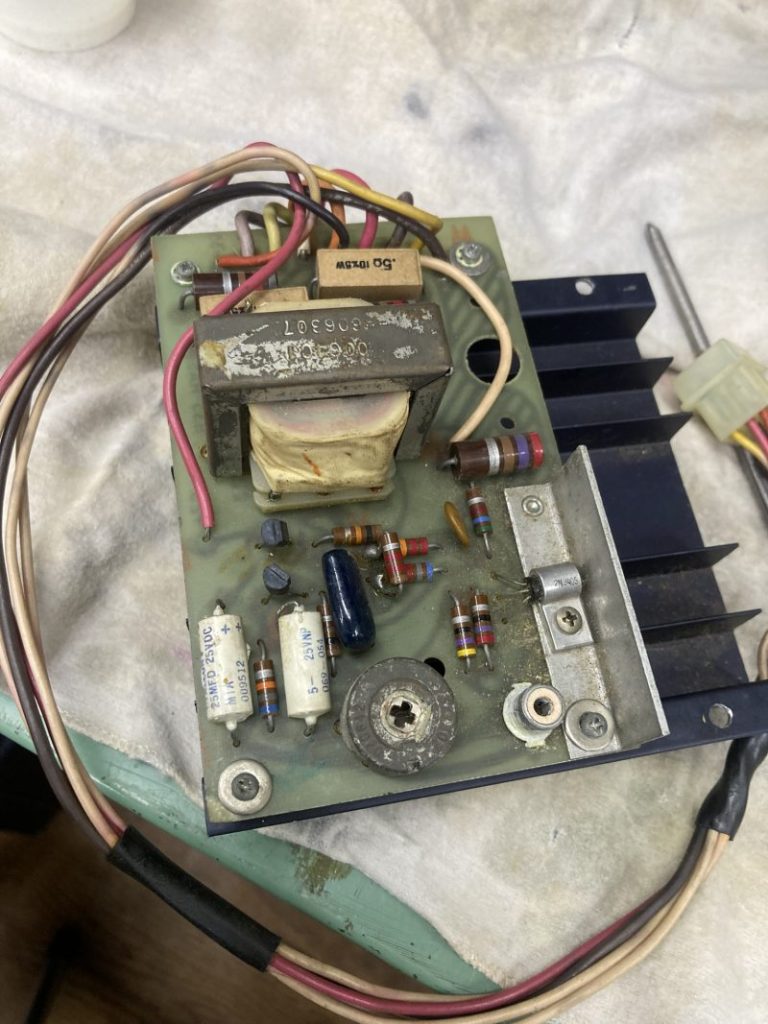

と、ここで一つ悩ましい事が出て来ました。初めから内部の改造がされているのは分かっていましたが、電源トランスが2個ついていて、なおかつその配線がかなりルーズなやり方の様です。ここで余分なトランスを取り外すかどうか、ちょっと悩みます。こちらはお客様にお伺いする事にします。

2025.09.16お客様よりトランスを取り外して良いとの御返事を頂きましたので、こちらのトランスはステップアップ用として取り付けられてようですが、その為にスイッチや配線が変わっていました。

当社部品取り用のアンプを覗いてみると、かなり配線が変わっていましたので、スイッチも含めてオリジナルの状態

に戻す事にしました。

午前中いっぱいかけて、電源スイッチを交換し、配線をオリジナルの状態に戻しました。

午後からは基盤を取り付けて、ここから最終の難関に進みます。

4ピンコネクターへの配線のはんだ付けですが、これが中々手ごわいです。狭いスペースに5本のワイヤーを取り込んで、おまけにショートしないようにはんだ付けしなければなりません。

時間をかけて、何とか無事に済んだようですが、これも後でスイッチONにした時に、問題無く動作してくれることを願います。以前、楽器店からの依頼で修理した時も、原因が分からず、分解して探って行くうちに、このハンダ部分のショートが原因だった事が有りました。それ位、神経使う場所です。

メインのインストール作業完了したので、これからシャーシカバーの加工やアンプの加工へと進みます。

カバーを取り付け、各部の電圧を測定して問題の無いことを確認し、注意書きが書かれたシールを貼って、こちらの作業を完了しました。

2025.09.19最後の作業としてアンプ基盤に0.1㎌のセラミックディスクコンデンサーを取り付ける作業を行いました。

そこでアンプ基盤を覗いてみると、コードが1本浮いていました。

これはちょうどセラミックコンデンサーを取り付ける端子だったので、配線も含めてはんだ付けしました。

2つあるアンプの両方にセラミックコンデンサーを取り付けました。

両方のアンプの配線も断線やハンダ剥がれ等が無いかチェックしました。これでインストール作業は完了しましたが、これから動作チェックと発音チェックに入りたいと思いますが、ビンテージ楽器は何が起こるか分かりませんので、無事に動作する事を願います。

2025.09.22プリアンプの動作が不安定でしたので、改めて当社在庫品に手を入れて動作確認を行い、問題無く動作しました。今後、お預かりした全てのパーツを使って動作チェックを行いますが、鍵盤部とスピーカー部をバラさなければチェック出来ませんので、今暫くお時間を頂きます。